在2023 年深秋那场意义非凡的中乌高等教育合作交流会上,一位身着中式立领服装的乌兹别克斯坦青年,凭借独特的气质吸引了众人目光,他就是黄山学院2016级国际经济与贸易专业毕业的留学生苏帝。彼时,他受到教育部部长怀进鹏的接见,这份荣耀的背后,藏着一个家族的传奇故事——三兄弟苏帝、艾比克、马赫先后奔赴中国黄山学院,接力“留学黄山”。他们的经历,成为“留学黄山”品牌最鲜活的注脚。从乌兹别克斯坦的塔什干,跨越千山万水,来到中国黄山;从撒马尔罕的丝路古道,步入徽州的青山绿水间,三兄弟用青春谱写了一曲融合教育理想、文化共鸣与经贸合作的动人乐章,更为黄山学院的国际化办学添上了生动的一笔。

苏帝(左一)与教育部部长怀进鹏(居中)合影

苏帝:踏浪西行 奏响留学黄山先声

2007 年的广州,夏日的暑气弥漫在热闹的瓷器市场。一位身材高大的乌兹别克斯坦商人穿梭在青花瓷瓶和紫砂壶之间,用不太流利的中文与摊主讨价还价。当他的指尖轻轻滑过冰裂纹釉面时,那温润典雅的触感瞬间击中了他,东方美学的魅力就这样毫无防备地闯进他的心里。此后的日子里,这个充满魅力的东方国度,成了他魂牵梦绕的地方。回到乌兹别克斯坦,还常常绘声绘色地向三个儿子描绘那个充满魅力的东方国度:“在那里,人们用清澈的河水泡茶,用竹子制成的笔写字,就连做生意都充满了诗意,讲究独特的意境。”这份对东方文明的深深痴迷,促使他做出了一个大胆而又具有远见的决定——送三个儿子去中国留学,希望他们能在这片古老的土地上,亲身感受鲜活的文化,触摸未来发展的脉搏。

2016年9月,当大哥苏帝踏入黄山学院的那一刻,这个乌兹别克斯坦少年对中国的认知,还只是青花瓷和茶叶勾勒出的模糊轮廓。然而,在黄山脚下,他迎来了一个全新的、更为广阔的世界。在徽商故里,他一头扎进“无徽不成镇”的商业传奇里,探寻徽商纵横商界数百年的奥秘;在祁门红茶基地,他见证了“中国茶都”从传统迈向现代的华丽转身。“徽州商人秉持‘宁奉法而折阅,不饰智以求赢’的诚信理念,就像一束光照进我的商业思维,彻底改变了我。中国的老师们也常常教导我,做任何事情都要追求极致,要有长远的合作眼光。”回忆起那段时光,大哥苏帝满是感慨。

2016 年11月,苏帝初次参观祁门红茶厂的场景,成了他心中永远珍藏的记忆。当蒸汽缓缓掀开百年发酵池的盖子,褐红色的茶汤翻涌着,热气扑面而来。那一刻,他的脑海中不禁浮现出父亲在塔什干仓库清点茶叶包装箱的场景。“中国茶农用温度计精准控制发酵程度,用光谱仪仔细分析氨基酸含量,这和乌兹别克斯坦祖辈们仅凭鼻子闻香气来判断的方式截然不同。”他急忙掏出笔记本,认真记录每一个要点,转身时,又被宋徽宗《大观茶论》的展柜吸引——原来,早在千年前的宋朝,中国人就已经将饮茶升华为一种高雅的“斗茶”艺术,这深厚的茶文化底蕴,让他深深着迷。

在黄山学院求学期间,苏帝经常通过视频与家人分享自己的生活点滴。他告诉家人,自己在这里过得非常幸福,学校的课程丰富多样,还结识了许多热情友善的中国朋友。国际教育学院的老师们更是给予他无微不至的关怀,不仅耐心辅导学业,还常常和他谈心,这种温暖的关怀是他在国内从未有过的体验。放假回家时,两个弟弟总是围在他身边,好奇地询问他在黄山和黄山学院的点点滴滴。“我有两个故乡,一个是乌兹别克斯坦,另一个就是黄山。我爱黄山,也爱我的黄山学院,在这里,大家都把我当成自己人一样对待。”

毕业后,苏帝积极投身于中乌合作事业。他在家乡成立了国际贸易公司,为促进中乌两国农产品贸易往来不遗余力。他还主动组织各类文化交流活动,把中国传统文化和独具魅力的徽州文化,带进了乌兹别克斯坦的课堂和企业。在他的努力下,越来越多人领略到中国文化的博大精深。

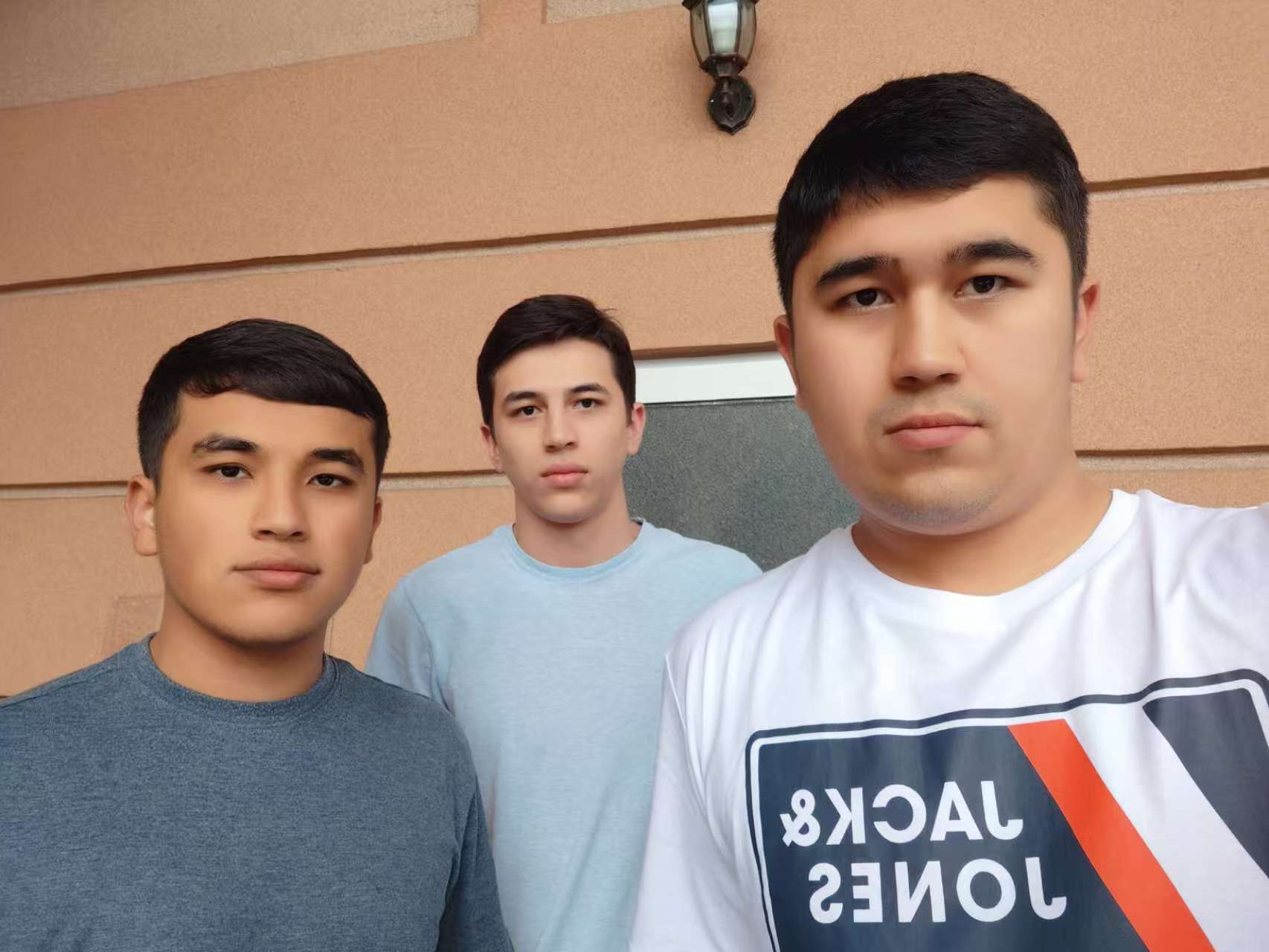

三兄弟合影

艾比克:情系徽州 续写文化传播篇章

“我去过中国的很多城市,北京、上海、广州都很有魅力,但我最喜欢的还是黄山。和那些大城市的喧嚣繁华不同,黄山更加宁静,充满了独特的吸引力。这里文化底蕴深厚,人文气息浓郁,是个非常适合读书学习的好地方。”老二艾比克,这位 2020 年入学、2024 年毕业于黄山学院国际经济与贸易专业的留学生,回忆起与黄山的缘分,眼神中满是热爱。

艾比克从 14 岁起就开始接触商务领域,从事一些简单的二手货品交易。在那段创业时光里,他购买了人生中的第一部智能手机——中国品牌小米手机。这段特别的经历,就像一颗种子,在他心中种下了对商务贸易的浓厚兴趣。再加上大哥苏帝常常向他讲述在黄山学院留学的有趣故事,更加坚定了他来中国、来黄山学习的决心。他渴望像大哥一样,在黄山学院汲取知识的养分、提升本领,为追逐自己的商业梦想打下坚实基础。

艾比克(左)与同学合影

作为家族中的“社交达人”,艾比克对黄山的热爱不仅仅藏在内心。他担任黄山国际文旅推介官,还开设了自己的社交和短视频账号。在互联网的广阔天地里,他化身文化传播使者,精心制作推文和短视频,把徽州的文化、美食和秀丽山水分享给世界各地的朋友们。每次放假回家,他都会和朋友们分享在学校的趣事,凭借幽默风趣的性格和热情开朗的态度,成为黄山学院留学生中最活跃的一员。在他的影响下,国内的一些好朋友也对黄山学院心生向往,产生了来黄山留学的想法。

马赫:醉心皖风 探寻徽文化密钥

2023年9月,老三马赫接力来到黄山学院学习国际经济与贸易专业。初到黄山时,他的中文水平仅够用来点餐。课堂上,老师讲授的许多知识点,对他来说就像天书;和其他留学生朋友交流时,大家也常常被他不太标准的发音弄得一头雾水,这让马赫十分苦恼。但他骨子里有股不服输的劲儿,国际教育学院的老师们也一直在背后支持鼓励着他。为了学好中文,马赫每天晚上都在台灯下刻苦学习。他一笔一划认真练习汉字书写,和中国朋友线上聊天时,坚持使用汉字手写输入法,哪怕写得很慢,也从不放弃,努力锻炼自己的汉语表达能力。

随着时间的推移,马赫的中文表达能力逐渐提升,他不仅能完全掌握老师教授的课程内容,还能积极参与课堂讨论。课余时间,马赫会和留学生们一起出去聚餐、参观学习。遇到说方言的本地居民时,一开始他们只能用手语和肢体语言交流,但经过长时间的学习积累,现在的马赫已经学会了几句简单的屯溪话,甚至能听懂一些方言,并能轻松地向同伴解释其中的意思。在黄山生活的两年里,马赫对这座城市越来越熟悉,他知道哪里有美味的餐馆,哪里有迷人的风景,许多街道和道路的名称他也能如数家珍,俨然成为了半个“黄山通”。

马赫对不同国家的历史文化充满了好奇,刚来到黄山,他就被底蕴深厚的徽州文化深深吸引。在学校的组织下,他参观了茶博物馆、新安医学陈列馆、徽菜博物馆、徽州文化博物馆等多个场馆。“博物馆里的古籍、建筑、文物都让我着迷,我给每一件喜欢的展品都拍了照片,保存在手机里。尤其是黄山的古建筑,粉墙黛瓦、马头墙,对我来说是一种全新的视觉享受。”

在黄山学院求学的两年,马赫收获的不只是书本知识,更是心灵的成长。他兴奋地告诉父亲,在这里,他学会了用更包容的心态看待事物,也懂得主动关心身边的人。最难忘的是一次非遗研学活动,他走进有六百年历史的鱼灯作坊。当亲手用竹条扎出第一盏“双鱼戏莲”鱼灯时,他突然明白了一个道理:人和人相处就像扎鱼灯,需要像竹条一样互相交错配合,只有多理解、多包容,关系才能像点亮的鱼灯一样透亮温暖。

跟着学校安排的实践活动,马赫还去了西递、宏村和徽州古城。在宏村,他惊讶地发现整个村子的布局竟然像一头牛,古人巧妙地把水系和建筑结合在一起,让村落和山水自然融为一体。一路走来,这些充满故事的古建筑和代代相传的处世道理,都让马赫深深感受到徽州文化中的包容精神,这些都深深刻印在了他的脑海中,成为他人生中宝贵的财富。

马赫在黄山区新丰乡查氏灌芯糖厂体验传统非遗手工制糖

苏帝、艾比克、马赫三兄弟的成长历程,是黄山学院来华留学生教育“因材施教”与“文化融通”教育理念的生动实践,也是中乌友好情谊的鲜活写照。他们将中国徽州文化的精髓、黄山松的坚韧带回乌兹别克斯坦,激励着更多乌兹别克青年向往来华留学。

近年来,黄山学院秉持开放包容的办学理念,大力推进“留学黄山”品牌建设,不断提升来华留学教育的国际化水平。自 2006 年招收首批国际学生以来,学校已累计培养了来自美国、俄罗斯、韩国、乌兹别克斯坦、泰国、老挝、越南、孟加拉、马来西亚等近30个国家的 800 余名留学生。学校充分利用黄山丰厚的徽州文化资源,为来华留学生搭建了解中国、感知徽州文化平台。其中,《中国文化体验》结合地域文化特色,让留学生完成“六个一”应用型学习任务:做一道徽菜、泡一壶黄山名茶、写一手毛笔字、打一套徽州太极拳、唱一首徽州民歌、讲一个徽州旅游故事。通过沉浸式体验、实践探索和文化行走等教学方式,培养留学生对中国文化认知的广度和深度,在学做结合中体悟中国文化的魅力。

学在黄山,游在徽州,行在世界,当古老的徽州文化与充满活力的“一带一路”相遇,当乌兹别克斯坦的星空与黄山的云海相互辉映,这片土地上的每一个人,都在书写着属于这个时代的文明史诗。

(撰稿:融媒体中心记者 陈琪;供图:国际教育学院;责任编辑:赵睛;审核:徐德平 汪家庚)